2025年初,由英国查思出版社(ACA Publishing Ltd.)出版的贾平凹长篇小说《古炉》(Old Kiln)英文版,凭借深刻的文学内涵与独特的中国乡村叙事,接连获得英国《金融时报》《旁观者》及爱尔兰《爱尔兰时报》三大国际媒体重磅书评推荐,成为中国当代文学海外传播的又一亮眼成果。

资深翻译家、陕西省翻译协会主席、西京学院外国语学院院长胡宗锋教授作为国内贾平凹文学研究与译介的核心学者之一,以《古炉》英国书评掠影专稿(贾平凹研究院专稿),系统梳理这部作品的国际影响力。他在专稿中精准捕捉《古炉》以陕西乡村为缩影、承载时代记忆的文学价值,其分析视角与深度解读,也为英语世界读者理解这部“填补历史沉寂”的小说提供了重要学术参考。

《古炉》在英国燃烧

——2025年贾平凹《古炉》英国书评掠影

胡宗锋

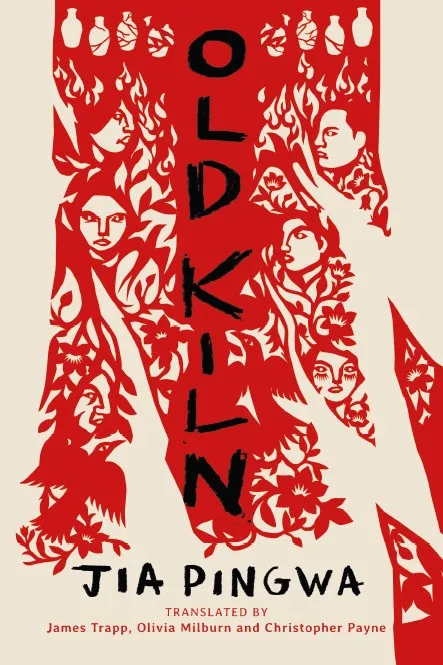

2025年初,由英国翻译家蒲华杰(James Trapp)米欧敏(Olivia Milburn)和加拿大翻译家庞夔夫(Christopher Payne)联袂合译的贾平凹的《古炉》(Old Kiln)英文版由英国的查思出版社(ACA Publishing Ltd.)出版。英国的查思出版公司一直从事中国文化和文学的翻译和推广工作,多年来出版了大量与中国政治、经济、文化和文学相关的英文著作。其中包括《改革开放元勋》系列(一套5本)、《论新常态》《屠呦呦传》《中国故事丛书》《一个法国老人在中国》《中国人的根与魂》,周尔鎏的《我的七爸周恩来》,人民出版社出版的《周恩来答问录》等中国主题图书。该出版社以翻译和出版中国文学作品为主的东书坊(Sinoist Books)已向英语读者推介了宗璞、蒋子龙、史铁生、贾平凹、冯骥才、周梅森、苏童、陈彦、周大新、李娟、杨争光、弋舟等众多中国作家的作品。

“文学作品凝结着作者的奋斗历程和理想抱负,只有用心品读才能领悟其深意。”查思出版社的高级编辑兰大卫表示,为确保作品翻译的原汁原味,无论是译员的选择还是图书的编辑与设计,查思出版社都采用最高标准。目前该出版社为英国乃至欧洲出版中国文学翻译作品最有影响的出版社之一。该出版社在《古炉》之前,已经出版过贾平凹先生的《带灯》 《老生》 《暂坐》 ,也已经出版过陕西作家陈彦的 《装台》,杨争光的 《我的岁月静好》 和弋舟作品集《黄金》 并即将出版贾平凹的《秦岭记》。

就在《古炉》的英文版出版不久,英国有三大媒体接连发表了针对这部小说的书评。这三大媒体分别为2025年6月14日出版的《金融时报》(Financial Times),该报是由詹姆斯· 谢立丹(James Sheridan)及其兄弟于1888年创办的世界著名的国际性金融媒体,在伦敦、法兰克福、纽约、巴黎、洛杉矶、马德里、中国香港等地同时出版,日发行量45万份左右,其中70%发行于英国之外的140多个国家。第二家媒体是2025年7月17日出版的《旁观者》,这是由英国散文家和诗人约瑟夫·艾迪生(Joseph Addison 1672年5月1日——1719年6月17日 )与理查德·斯蒂尔合办的一本刊物,影响深远,是英国全国性周刊中历史最久的杂志。第三家媒体是2025年7月19日出版的《爱尔兰时报》(The Irish Times),该报是1859年由劳伦斯·诺克斯(Lawrence Knox)创刊,是爱尔兰的主流大报,总部位于首都都柏林,每日出版,主要报道内容覆盖:时事政治、体育、经济、社会、生活、文化等。

评论家伊莎贝尔·希尔顿(Isabel Hilton)在其《金融时报》的书评中说:

年过半百,意识到渐入老境后,贾平凹对其少年时代灾难性经历的思索愈来愈多。为何如此呢?……

其思索的结果就是《古炉》:一部以中国西北陕西省一个同名的贫穷村庄为背景的不朽小说,贾平凹此作之意就是用叙述来填补沉寂。

贫困使这儿的村民曾经一度因烧制瓷器而闻名,贾平凹在《古炉》中写道,这里“落后,简陋,委琐,荒诞,残忍”。人“历来被运动着,也有了运动的惯性”。 “人人病病恹恹,使强用恨,惊惊恐恐,争吵不休。”贾平凹毫不掩饰这部小说的自传体根源,回到家乡的村里时,记忆如潮水般涌现。他对乡村生活的描述细致入微,有村里人普遍的绰号,人对吃食的癖好,邻里的吵闹,鸡肠小肚和为了日常必需品的持续挣扎。读者进入到了一个世界,那里的村民寒冬要想法保暖,做饭的香味会惹来痛苦的嫉妒和猜忌,日子消磨在不停的找柴火、勉强有口饭,缝补衣袜以便穿的时间长点等琐碎中。小病靠民间偏方,大病和生死只能认命。

当年政治上的社会等级森严,贫农家庭在政治上无懈可击,而被定为稍有财产的家庭在革命时代则永远难逃不断政治的惩罚。

小说的主人公是一个孩子,村民叫他狗尿苔,原本是一种有毒的蘑菇。其角色既是局内人,也是局外人:他能嗅到潜在的麻烦,偶尔还可以和动物

交谈,但大家都知道的他爷爷和国民党队伍的牵连意味着他和奶奶的日子不好过。他靠想法设法对人有用而苟活着,他婆则是埋头于需要灵性的剪纸。

《古炉》讲述的是中国社会底层人物的经历,身临其境的描述了政治暴力是怎样延伸到以前的吵架、宗族世仇和当时的权力争夺,并带来暴力和死亡的。……,村里建起了一座临时监狱和酷刑中心,敌对派系为了在新兴的政治秩序中争夺地位而战。

让人震撼的暴力司空见惯。有个村民挖了一个人的坟,那人被绑在一棵树上,被狼啃了一半后才死。而村民挖坟就是为了死者的金牙。小说中的另外一个场景呼应了已故作家鲁迅短篇小说“药”中的结论:一位看客冲上前去,用一个馒头蘸了被处决的死囚的血去治病。

《古炉》完成于2010年,厚达九百多页,这部独特的小说值得称赞。三位翻译家联袂最终将其译为英文,奉献给了读者。

——英国《金融时报》2025年6月14日

评论家萧纪薇则在其《旁观者》上的书评中写道:

《古炉》是一部记忆女神讲述的小说,但却成型于对遗忘的恐惧。贾平凹(生于1952年)于2009年从老家回来后写完了初稿。提起在老家村庄撕裂的长期血腥冲突时,让他不安的是当年的所有痕迹都消失了——年轻的一代对当年发生的事一无所知。《古炉》所面临的这种健忘也在折磨着整个国家,这个虚构的村庄就是中国的缩影——其烧制瓷器的炉成了小说的书名。

贾平凹擅长驾驭宏大的乱景,却又用内部的静加以平衡。这部小说围绕着两个人物展开:顽皮的孤儿狗尿苔和他婆:—个走路“趔趔趄趄”,但却有剪纸天赋,精于各种民间传统的老太太。虽然在当年那个时代的阶层划分中,这两人都是“坏分子”,但婆的技艺却常常必不可少,而狗尿苔则高兴的为每个人跑小脚。这个小跑脚的是个机灵鬼,能与动物交流,并嗅到死亡和灾难的气息。与传统主人公不同的是,当小说将焦点转移到其它人物身上时,这两位主人公大多时候却与重大事件无牵扯。

在小说的尾声中,春天来了,“运动”依旧如火如荼。两派的“头头”都被公开枪毙了,其中就有古炉村“最俊朗的男人”霸槽。他的私生子出生了,狗尿苔活了下来,“婆全然的聋了”,但依旧聪慧。当狗尿苔过年时烧着了灯笼时,她对他说:“有灯笼了走夜路能照着路,没灯笼了也一样走路么。” 贾平凹就是狗尿苔,见的多,懂得少,他也是狗尿苔的婆,“她拿眼睛来照,照这个世上,照这个世上的各种人和猪呀牛呀狗呀的。”

由于其身为中学老师的父亲在当年的“运动”中受迫害,贾平凹对政治迫害有亲身体验,他用细节讲故事:对贫困和腐败无法表达的愤怒,被当时激进的反当权派政治斗争点燃,喷发出自我毁灭的暴力火焰。肆意的愤怒,本能的冲动,让邻里不和,社区分裂。“革命”常常成了复仇的借口和乱中夺权的机会。

《古炉》读来不易,小说没有诉诸情感上的同情,具体的场景细腻,但却让戏剧性的事件得以化解。然而,其生动的意象,简朴的白话,曲折的结构颇有意义,小说能出版实乃一个小小的奇迹。很难想象会诞生这样的一部小说,……。感谢三位翻译家高超的翻译,《古炉》现在又有了域外新生的机会。

——《旁观者》2025年7月17日

罗南·黑森在其《爱尔兰时报》的评论中认为,

贾平凹是中国最受尊敬和读者最多的作家之一。他的现实主义作品特别关注的是自己家乡陕西的农村。虽然他的好几部作品已经被翻译成了英文,但他却还没有得到其应有的重大突破。

《古炉》为不断探究的中国当代小说添了一笔……,其创作既有权威的亲身经历,也有独到的视角。

小说的背景是偏远的古炉村,过去多年因精美的瓷器而闻名,现在却成了依靠勉强糊口的集体农业为生的穷乡僻壤。

故事以被人在河里捡到并收养的年幼狗尿苔为焦点,他和被认为是“阶级敌人”的他婆生活在一起,因为狗尿苔的爷爷和国民党队伍曾有联系。

霸槽是当地一个有魅力的硬汉,他当了“运动”先锋中一暴力派的头,是村里血腥和自相残杀派系斗争的核心人物。与霸槽形成对比的是善人,村里非官方的精神向导,但其世界观是笃信道教和佛教,……。

这部长篇虽然踏着乡村生活的慢节奏,但却充满了鲜活的人物、粗俗的幽默和让人难忘的轶事。其细腻的文笔刻画的是和那些在一波接一波的思想改革中,变得幼稚和困惑的大老粗们厮混的经历。

小说的英译由三位才华横溢的大家联袂完成,功不可没的保持着统一的风格和连贯的语气,却又不失极富人情味的喜剧和温情色彩。

《古炉》对中国当年的乡村生活描述耐心细致,让人难以忘怀。这无疑是一部杰作,定当巩固贾平凹作为国际重要作家的声誉。

——《爱尔兰时报》2025年7月19日

《古炉》的译者是三位享有盛誉的翻译家,其中蒲华杰(James Trapp)是英国著名汉学家和翻译家,中宣部《中国共产党简史》翻译工作特邀翻译家之一。近年来多次接受人民日报、中国国际电视台、北京电视台等媒体专访,在融通中外文明,促进中英文化国际传播方面贡献突出。从2009年始,蒲华杰翻译了多部中国古典文学以及现当代文学作品,主要有:《中国共产党简史》 《孙子兵法》 《道德经》 《诗经》 《宋慈大传》 《满树榆钱儿》 《黄雀记》 《露天电影》 《天黑得很慢》 《中关村笔记》 《平原客》等。

米欧敏(Olivia Milburn)先后就读于牛津大学、剑桥大学和伦敦大学亚非学院,获汉语专业学士、硕士及博士学位 她的研究聚焦中国先秦至中古时期的历史文化是英国汉学家、翻译家,现任韩国首尔国立大学中文系教授 ,因在推动中国文学海外传播方面的贡献,荣获第12届中华图书特殊贡献奖青年成就奖 。她因翻译中国古典文学和当代作品而闻名,其译作涵盖先秦典籍《晏子春秋》全本、麦家的《解密》 《暗算》 《风声》系列小说 ,以及2024年出版的《吴越春秋》英译本。2018年,她获得第十二届中华图书特殊贡献奖青年成就奖,2020年荣获中国政府友谊奖。

庞夔夫(Christopher Payne 克里斯托弗·佩恩),加拿大翻译家,任教于多伦多大学。长期致力于中国当代文学的海外译介工作,代表译著有贾平凹 《老生》、李娟 《遥远的向日葵地》,并与米欧敏(Olivia Milburn)合译有麦家《解密》 《暗算》和蒋子龙的《农民帝国》。